Conférence :

Les

souterrains aménagés par Mr Francis FUNK

Le Tarn est riche en souterrains. L'inventaire actuel, qui ne doit représenter qu'une faible partie de ce qui a pu exister, en dénombre plus de 400. Ce patrimoine, longtemps négligé, méconnu et très fragile, est particulièrement menacé.

Deux groupes se complètent: celui des souterrains dits "géométriques" creusés dans les terrains sédimentaires de la partie occidentale du département; celui des souterrains dits " du Ségala" creusés dans les schistes cristallins de la région d'Alban.

Leur datation et leur usage ont été longtemps débattus,parfois fantasmés. Depuis les années 1970, des recherches et des fouilles archéologiques, menées principalement par des équipes de bénévoles, ont permis de préciser la datation (le bas moyen âge, de la fin du XII° au milieu du XIV° siècle) et leur usage: ce sont des composantes de l'habitat rural médiéval qui accompagnaient les structures établies à la surface : aires d'ensilage et bâtiments d'exploitation ou d'habitation.

Compte rendu de la conférence sur les souterrains aménagés du Tarn

Ce sont des cavités artificielles creusées dans des roches compactes (calcaire tendre, grès, molasse ou schiste) qui présentent généralement un plan plus ou moins complexe où

alternent chambres et couloirs.

Les souterrains aménagés du Tarn sont connus depuis très longtemps, mais ils ne sont pas mentionnés dans les documents anciens.

En 1863 lors du congrès d’Archéologie d’Albi et Rodez ce fut un des thèmes proposé, Mr Rossignol de Montans en fait une étude sur la région de Gaillac.

A partir des années 1960, les travaux étaient menés par les équipes de Mr Lautier et Mr Meunier ensuite par différents groupes d'archéologues bénévoles autour du nord d’Albi et

Cordes, le Ségala, la région de Lavaur, Graulhet et Puylaurens, Rabastens et Salvagnac.

Dés le début on se heurte à difficultés :

- de localisation, d’accès, les ouvrages étant disséminés en milieu rural, avec peu de traces en surface.

- pour faire les relevés topographiques et les photos.

- enfin les archéologues professionnels sont peu intéressés.

Autre difficulté, lors de la découverte d’un effondrement dans un champ, le temps manque pour l’étudier, seuls sont réalisés les relevés topographiques, mais ils ne sont pas

vidés, ni explorés en entiers surtout s’ils sont en partie comblés ou ennoyés.

Aussi sur les 400 recensés dans le Tarn beaucoup sont à l’heure actuelle détruits ou perdus, seuls une petite cinquantaine sont pénétrables.

Géologiquement ils sont creusés dans les dernières terrasses alluviales du Tarn d’époque tertiaire, des terrains molassiques, grès, marne ou calcaire tendre, si la roche est trop

dure ou si l’eau affleure il n’y en a pas, ce sont des vestiges très difficiles à sauvegarder car fragiles.

Localisation :

la région de l’albigeois, Montauban, Quercy, limousin Poitou une petite zone dans l’orléanais, et une autre dans le Bourbonnais, Morvan, il y en a un quelques-uns région de Graulhet, mais

pas dans la région Toulousaine.

Quand à la zone dans l’Artois ce sont des cavités creusés sous les habitats qui servaient de caves et sont relativement moderne.

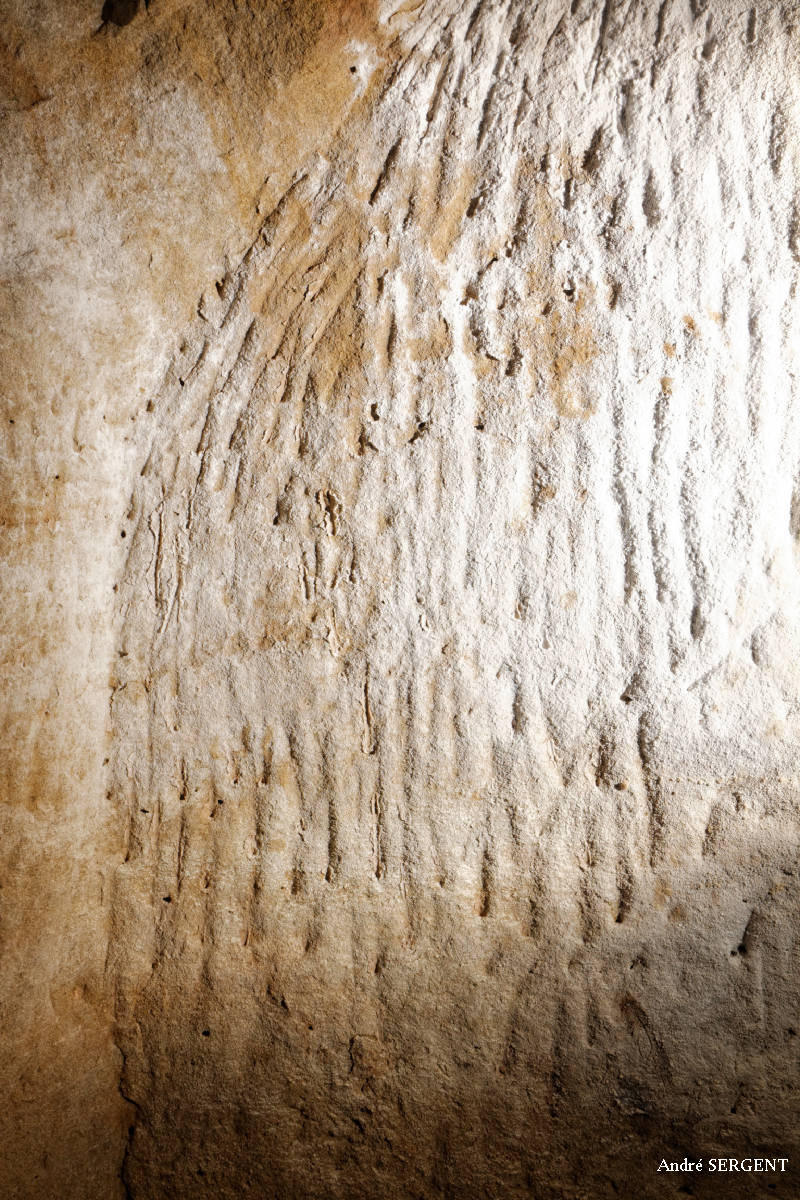

Plusieurs hypothèses ont été émises sur leur origine, au vu des coups de pic sur les parois on a voulu y voir des vestiges d’habitats préhistoriques.

Ensuite l’utilisation de caches par les cathares ou à des fins cultuelles, dans les silos on y a vu des fosses à offrandes pour les morts.

Autre hypothèse : Espèces de « crypte d’approvisionnement » « caves servant de réserves ».

Des fouilles récentes, menée autour des entrées de souterrains ont mis au jour, des drains, des silos et des vestiges d’habitat médiéval. Le tout allant du XII° au milieu XIV°,

avant et après il n’y en a pas. Ce sont des composants de l’habitat rural médiéval qui accompagnaient les bâtiments de surface, l’aire d’ensilage, et les bâtiments d’exploitation et

d’habitation.

Au cours de la conférence nous avons vu de nombreux plans et photos des divers souterrains explorés.

Généralement, on regroupe les souterrains aménagés en deux groupes, les souterrains à structure géométrique et ceux du type Ségala.

Les premiers sont caractérisés par des salles rectangulaires reliées par des couloirs coudés à angles droits, ils sont relativement différents mais présentent toujours un air de

famille.

La voûte peut être ogivale ou arrondie, quelquefois avec un toit plat ou une décoration qui évoque des toits de maison. Les galeries entre deux salles sont de taille humaine, 80cm de large, 1.70m

de haut, coudées à angles droits. Entre l’entrée et la 1° salle on a creusé un petit conduit pour voir ou entendre depuis la salle. Généralement le souterrain géométrique classique occupe 2

ou 3 ares, 4 ou 5 salles sur le même plan, creusé à flanc de coteau parfois il y a une superposition de galeries ou 2 souterrains qui se rejoignent. La taille en développé n’excède pas

130m.

Ces souterrains géométriques se trouvent en milieu rural et avec une structure presque identique. Ils n’ont pas été creusés par des professionnels, les familles se groupent et il

semble qu’en 2 ou 3 mois on puisse les creuser.

Il y a très peu de décoration même si à St Angel une corniche de 10cm de profondeur fait le tour de la salle, à La Mouline à la croisée de 2 galeries il y a comme une clé de voûte dans la masse,

souvent des niches pour poser les lampes.

Dans les galeries d’accès des rainures courent de haut en bas dans les murs, peut-être un système de fermeture avec des panneaux de bois.

Lors de l’exploration de ces souterrains, la progression est difficile, ils sont éboulés, noyés ou comblés. Fréquemment dans la galerie on a découvert des silos, sur les bords des

salles aussi, de contenance 1 à 2 m³ qui servaient à conserver les denrées d’une année à l’autre même en milieu humide.

Autre groupe : de type Ségala creusés à la même époque, dans les terrains anciens, schiste micaschiste ou gneiss, ils sont creusés dans le rebord du plateau, à une dizaine de mètres

du bord (Crespinet, Alban, Valdéries, Valence, Paulinet). L’entrée de la partie haute est pourvue de marche, l’entrée au niveau de la pente est l’exutoire d’une grande salle longue.

Sur la carte de répartition de Louis Malet, une trentaine de souterrains ont été répertoriés avec une structure identique. Le couloir d’entrée qui descend en zigzag vers la grande salle, le haut

de la salle est relativement droit, le bout se termine au ras du sol, la galerie d’entrée est toujours sur le côté, jamais au centre.

Quelques uns ont été fouillés, les vestiges trouvés dans les déblais indiquent un comblement au XIV siècle.

Ce sont des monuments fragiles situés en milieu rural, souvent en plein champ, d’où la difficulté pour les repérer, les étudier et les protéger .

Le groupe de Lavaur en a sauvegardé quelques uns qui sont intacts et ont été fermés en accord avec les propriétaires.

CASTELNAU DE MONTMIRAL

Topographie : Spéléo Club Albigeois

Source : Les Souterrains Aménagés

Auteur : Francis FUNK

SAINT SULPICE LA POINTE

Topographie : Groupe d'Études et de Recherches Archéologiques de Rabastens

Source : Les Souterrains Aménagés

Auteur : Francis FUNK

Lien vers la page de présentation du G.É.R.A.R