Gaillac et sa rivière, histoire de l’activité marchande et portuaire d’une ville-vignoble

Par Thomas Bert, Animateur de l’architecture et du patrimoine de la Ville de Gaillac

Indissociable de la viticulture, la ville de Gaillac l’est aussi de sa rivière : le Tarn. Cette dernière fut du Moyen Age au XIXe siècle la principale fenêtre d’exportation du vin et des marchandises produites en Gaillacois. L’intervention reviendra sur l’histoire du port aménagé et entretenu au fil des siècles afin de garantir la pérennité du trafic fluvial. Elle abordera également la vie de son quartier – le quai Saint-Jacques – et de son hôpital construit au XIIIe siècle pour accueillir les pèlerins transitant par la ville.

Conférence sur la batelerie du 15 mars 2019

Mr Thomas Bert

Service du patrimoine de Gaillac

Histoire de l’activité batelière et du commerce sur le Tarn à Gaillac.

La rivière Tarn est liée à la ville de Gaillac, et ce depuis la période antique, c’est la principale voie de commerce entre la partie haute de la vallée et tout l’aval, l’activité se

concentre sur le port

Les restes du quai St Jacques ne permettent pas de se faire une idée de l’intensité marchande et de l’effervescence qui animait ce port entre le haut Moyen Age et son apogée soit jusque

dans les années 1850 et 60

La situation de la ville dans le temps et dans l’espace, les infrastructures portuaires, la vie avec la rivière et les métiers liés à la

rivière.

Le cadre hydrographique

La rivière Tarn prends sa source au Mont Lozère, traverse des centres plus ou moins importants tels Millau et Albi, reçoit plusieurs affluents l’Aveyron, l’Agout, etc…. jusqu’à

Moissac où elle se jette dans la Garonne

Gaillac a été jusqu’au 19°siècle une tête de navigation, c'est-à-dire que c’est le port le plus en amont sur la rivière, plus haut la navigation y est impossible à cause des maigres

(hauts fonds) et des passages rocheux (le Saut du sabot). C’est une rivière extrêmement chaotique, capricieuse, avec un étiage d’été sévère, en hiver des crues dévastatrices, plus un

dénivelé de 39m entre Albi et Gaillac

Dès le X°siècle, Gaillac entre Albi et Toulouse, est au carrefour de voies terrestres extrêmement anciennes traversant le Rouergue « lo cami Toulze » et le « cami ferrat » vers

la méditerranée. Connexion terrestres et fluviale renforcée par le canal du midi dès le 17° entre l’océan et le midi méditerranéen.

Les moines s’installent et dès le début organisent des foires et marchés hebdomadaires ou annuels. Dès le X° des enquêtes ont eu lieux, au XVI° aussi, ciblant des enjeux tels que la

construction d’un pont.

En 1554 le sieur Pierre Maurin parle « d’un grand trafic et grand passage tant routier que fluvial »

Dès le MA faire transiter les marchandises par voie d’eau s’avère plus simple et plus facile que par voies de terre + couteux et + risqués,

On va développer le commerce fluvial pour exporter l’excédent des productions de la polyculture et du vignoble, le vin transporté en barrique, des céréales (blé) et légumineuses (lentilles

etc…)

Plusieurs produits du Quercy tels les fruits séchés, les bois, le charbon de bois de Sivens et de la Grésigne transitent par Gaillac vers le bassin bordelais et après le 18°siècle va s’ajouter le

charbon de terre de Carmaux

Dès la fin du 15° et surtout pendant le 16°siècle le pastel sera acheminé ainsi que la laine du sud du Tarn et les peaux venues de Graulhet tout ceci amène une grande

prospérité.

L’activité portuaire, comment fonctionne le port.

La ville depuis sa fondation est partagée entre 2 ou 3 entités, la ville abbatiale aux abords du monastère bénédictin de St Michel, l’ancienne motte castrale du château de l’Homs au XII

siècle et le quartier du quai en dehors des remparts qui est un quartier uniquement marchand

Le ravin du Cruchou sépare les quartiers historiques, alimente en eau un quartier vivant et toujours en effervescence.

Toutes les marchandises sont entreposées sur le quai, les marchandises venues de l’abbatiale passaient par la rue de l’anguille ou de l’alose, celles venues de l’extérieur passaient par la

côte du Tarn et la grande côte, tout descend vers le quai.

La flotte est composée d’une très grande variété de navires, allant du bateau de 5 ou 6 tonneau et10m de long jusqu’à près de 23 m et 50 tonneaux.

Les gabarres descendent la Garonne et remontent avec des productions de la région atlantique donc des poissons séchés, conservés sur plusieurs semaines, du sel important pour la

conservation des denrées, et au 16° 17° 18° les produits coloniaux : le rhum, le sucre viennent d’outre-mer et même le seigle produit en aval.

L’enquête de 1554 signale des navires plus gros : le sieur Champerret « il a fait plusieurs fois charger un bateau chargé de 100 tonneaux et plus, le sieur Gaste parle « d’une

rivière d’une grande force et navigable avec des bateaux de plus de 100 tonneaux »

En 1816 la flotte recense 240 bateaux immatriculés pour une moyenne de 25 tonneaux.

Avec tous types de bateaux : la gabarre qui est une barque à fond plat pour un moindre tirant d’eau – 1.20 m de profondeur pour éviter l’ensablement sur les maigres, et munie de gouvernails

très grands pour manœuvrer sur des rivières tumultueuses, peu profondes, bateau le plus utilisé jusqu’à la 1° partie du 19°siècle.

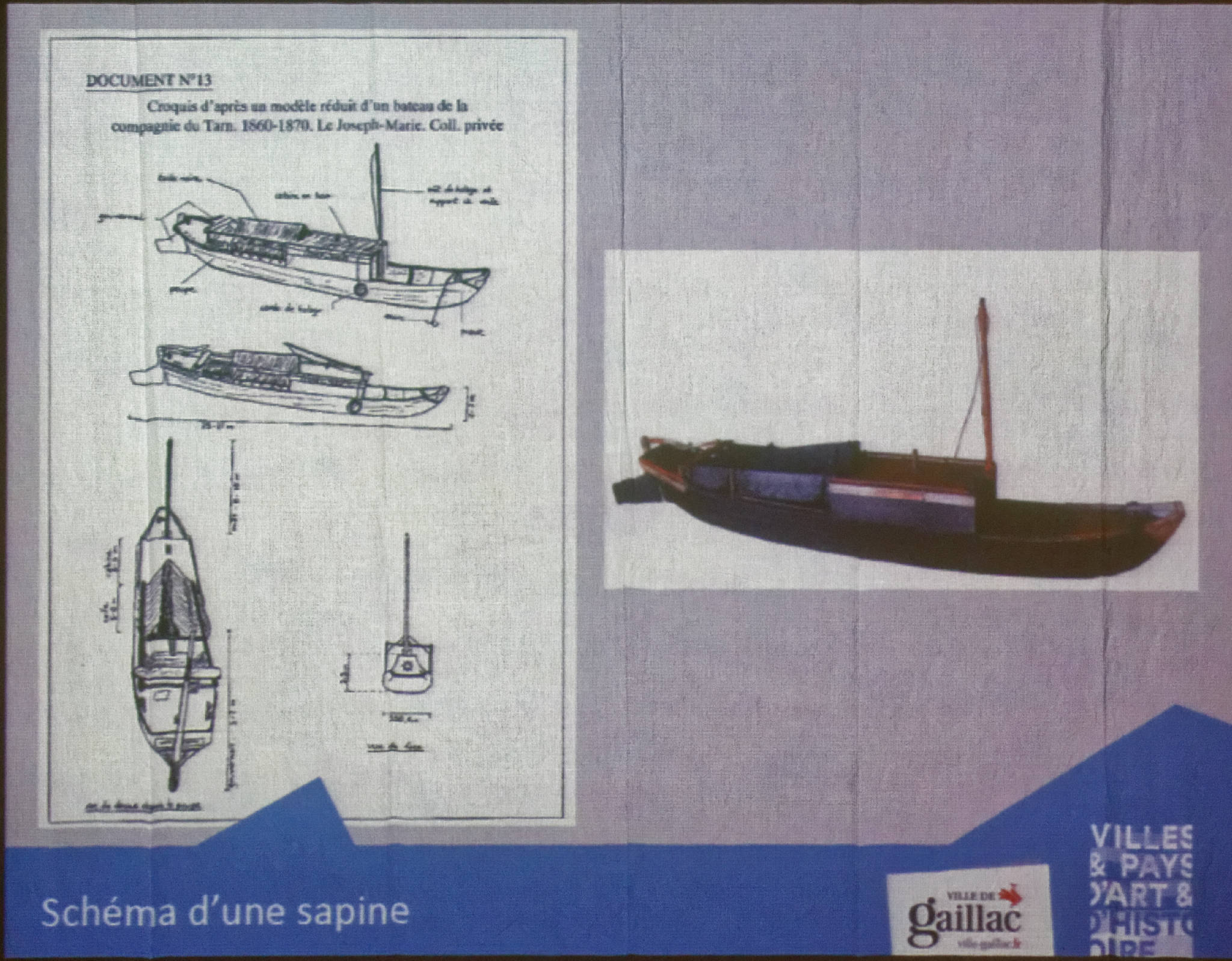

Ensuite des « sapines » adaptées aux cours d’eau peu profonds et aux nouveaux aménagements des écluses avec une meilleure contenance donc une possibilité de chargement plus important et couvertes

(19°).

Des barques + petites pour transport de proximité, de petites embarcations font la navette entre le bateau et le quai.

Ces petits bateaux en tant qu’arrimeur tirent les bateaux et lestent les navires marchands lors des chargements et déchargements.

Vie sur le port.

Une population diverse : des mariniers employés par des maîtres de bateau (des investisseurs) qui achètent marchandises et bateaux, ceux-ci engagent des patrons de navire (le capitaine) qui

va recruter pilote guide mousse, ce sont des hommes de confiance des gestionnaires.

Lors des manutentions on a recourt à des mariniers et des brassiers loués à la journée qui peuvent être des paysans, d’autres sont des brassiers, des portefaix

professionnels précaires, qui sont chargés des travaux de chargement et déchargement et de halage. Le port a une activité saisonnière en fin automne et hiver (été étiage) (printemps crues

nivales).

La construction et la réparation des bateaux emploient des charpentiers, tonneliers, enfin les négociants vont démarcher les maîtres de bateaux qui expédients les marchandises

lesquels achètent les bateaux, engagent les marins, le tout coordonné par les éclusiers, et cantonniers de halage.

Qui gère des infrastructures portuaires lève des impôts et des péages.

Tout ce qui entre dans la ville est taxé, et donne lieu à des aménagements portuaires successifs au cours du temps.

Principal aménagement de la digue, une payssière canalise l’eau vers le moulin de l’abbé.

Des aménagements sont fait pour sécuriser l’aval jusqu’à Gaillac, en 1826/27 le marquis de Solages fait aménager des écluses et des biefs (percer les rochers, désensables les maigres) pour

arriver à écouler le charbon de Carmaux au départ d’Albi (en 1838).

Aménagements successifs au cours du temps.

De 1840 jusqu’en 1860 c’est l’apogée de l’ère batelière avec de nouveaux aménagements sur le port, un nouvel embarcadère, une maison de la navigation, la multiplication du

nombre de bateaux, une croissance constante jusqu’en 1864 suivi d’un effondrement complet de la batelerie. A partir de 1864 avec l’arrivée du chemin de fer s’ensuit un développement du

quartier ferroviaire et une décrépitude de l’activité portuaire qui se répercute sur toute la vallée, la rivière est déclassée en tant que voie navigable en 1926.

La vie de la ville et la relation nouée avec la rivière.

Le Tarn apporte la prospérité : donne des matériaux de construction le sable et les galets de rivière alternent avec la brique crue ou cuite et pierre calcaire.

Donne des poissons, tout un quartier de pécheurs rue de l’anguille et de l’alose avec des maisons en partie basse qui ont des viviers en sous sols

Mais c’est une rivière dangereuse, la crue de 1930 a laissé des traces dans la mémoire, avec des crues et des courants dangereux, le port n’est pas une crique mais complètement exposé

au flux d’eau.

Les gérants des payssières, les éclusiers lèvent un péage.

La rivière est semée d’aménagements et de contraintes de toutes sortes, des moulins nefs installés au milieu du courant, des ensembles digue payssière- moulin avec des espaces dévolus aux

gabarres, des passelis, sans compter les risques de casse, de vol, des arbres, des rochers, la pluie, le gel…

Pour remonter les marchandises il faut des chemins de halage pour tirer les bateaux maintenus en état, des tractions à main d’hommes ou animaux (chevaux et mules).

Les maîtres de bateaux ne partent pas seuls mais en convoi pour se protéger, souvent les allèges passent en avant pour en garantir la sécurité, il n’y a pas de navigation de nuit, il faut donc

faire des étapes régulières, pour les vivres, manger et dormir , décharger les marchandises..

Enjeu : traverser la rivière.

A Gaillac pour traverser on utilise un bac jusqu’à la construction d’un premier pont au XIII, qui sera emporté par la rivière puis un autre en 1271 de nouveau emporté par le Tarn et

la guerre de cent ans au XIV, ces vestiges sont encore visibles au pied de l’abbaye.

On va réinstaurer un bac pour faire l’aller retour, en1825 un pont nouveau sera emporté par le Tarn, en 1839 il y a eu un pont suspendu avec des tirants métalliques et structure piles

maçonnées, en service jusqu’en 1920 on le remplace en 1939 par le pont que nous voyons aujourd’hui achevé en 1940, fini en 1943.

Tous les 25 juillet, une fête du quai st Jacques célèbre la rivière, en témoigne une peinture des fêtes nautiques avec joutes et concerts en 1851 à l’occasion de l’inauguration de la

statue du général d’Hautpoul.